2025.02.02

2025.02.02  绿小居

绿小居  浏览量:

浏览量:

(图一)建成环境对体力活动影响研究的3大二元对立

(图二)12个调查小区分布图

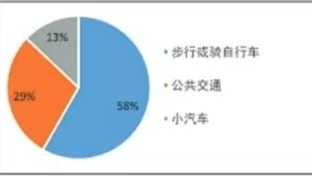

(图三)主动式交通所占比例

缺少体力活动是世界范围内健康面临的主要挑战,如何鼓励居民参加体育活动吸引了研究者、实践者以及政策制定者共同的关注。已有的研究存在主观建成环境VS客观建成环境、交通体力活动VS休闲体力活动、社区尺度VS街道尺度3大二元对立。基于"南京市老年人生活质量调查",尝试部分回应以上3大二元对立问题。研究发现,休闲体力活动受到更多因素的影响,比交通体力活动更难拟合和预测,但建成环境对休闲体力活动的影响更大。客观建成环境中,与公共交通的连接性对两类体力活动均有显著影响。可达性则显示了不同的影响效果:休闲娱乐设施对休闲体力活动的影响较大,而一般设施的可达性对交通体力活动影响更为显著。路径环境相关的因素以及主观建成环境对休闲性体力活动的影响更甚。研究以期为对老年人体力活动和健康的主动干预提供政策依据。

随着我国经济发展,健康问题日益受到关注。研究显示,体力活动能有效减少肥胖和慢性病的发生,因此提升居民体力活动水平成为重要的干预目标。城市规划师应通过土地利用、建筑和交通系统的优化,促进居民增加体力活动。体力活动可分为交通、家务、职业和休闲活动,其中交通(如步行、骑行)和休闲(如散步、太极)活动尤为关注。建成环境影响居民的身体活动,可分为主观评价和客观测量两种。目前,关于建成环境与体力活动的研究多集中在国外,国内关注较少。不同学科对建成环境的测量方式差异较大,地理学与城乡规划关注客观环境对交通活动的影响,而流行病学与公共健康则侧重主观环境对休闲活动的影响。尽管已有交叉研究,但仍存在许多未解的对立问题。以南京为案例,探讨主观与客观建成环境对交通和休闲体力活动的影响及不同空间尺度的作用,旨在为健康干预政策提供科学依据。

研究对象:南京。采用的数据与方法①数据来源于2015年完成的“南京市老年人生活质量调查”,涵盖老年人的个人及家庭属性、娱乐休闲特征、购物习惯、养老意愿、幸福感及居住环境满意度等六个方面。采用分层抽样法,调查者从南京市区的12个具有代表性的小区中随机发放约50份问卷,共收集611份有效问卷。样本在高龄老人比例略高的情况下,整体具有较好代表性。2)变量筛选和研究方法上,关注的客观建成环境因素包括中观层面的密度、混合度、可达性、街道连接性,以及微观层面的街道环境和设计因素。具体选择了三类变量:可达性指标(包括休闲娱乐设施和一般设施的可达性)、路径环境指标(分为路径设施和路径质量),以及交通模式的连接性指标。③对主观建成环境的影响,重点分析了可达性、安全感知和美学感知。交通体力活动通过多元逻辑斯蒂模型分析,主要测量老年人的购物、走亲访友、看病等交通方式。而休闲体力活动则使用次序Logit模型进行拟合,测量老年人休闲活动的频率。描述性分析①主动式交通是中国老年人最主要的出行方式,占58%。公共交通也占29%,这与交通补贴政策有关,60至70岁的老人可享受半价,70岁以上的老人可免费乘坐公交。相比之下,老年人使用小汽车的比例较小,多为搭乘他人汽车,主要用于看病和远距离购物。西方发达国家的老年人则以小汽车出行为主,这可能与中国的汽车保有量较低有关(2015年底每千人平均128辆,远低于美国和德国)。此外,许多老年人在退休前未养成驾驶习惯,因此退休后依然保持原有出行方式。南京老年人参与休闲体力活动的比例很高,达到94%。散步是最常见的休闲活动(占65%),广场舞其次(占10%)。整体来看,由于身体状况、经济因素、文化偏好以及家庭责任等原因,中国老年人的休闲活动偏向于静态,如散步、跳广场舞和打太极,而较少选择对抗性体育和健身馆锻炼。建成环境要素与绿地使用频率的多元回归分析,运用回归模型分析建成环境要素对老年人体力活动的影响,同时控制社会经济特征。因变量包括主动式交通、公共交通和小汽车(以主动式交通为参考变量)。因变量分类为不锻炼、低频率和高频率(以高频率为参考变量)。模型适合度Nagelkerke R2值反映模型对因变量的解释程度。交通体力活动的模型1的NagelkerkeR2值为0.098,说明所选自变量可以解释交通体力活动9.8%的变化。两类模型在同一自变量下,交通体力活动的解释力度高于休闲体力活动,原因可能在于交通体力活动更具必要性,而休闲体力活动更受个人选择影响。从模型1到模型3,加入建成环境变量后,交通体力活动和休闲体力活动的解释力度相对增加分别为48%和62%。建成环境要素与绿地使用频率的多元回归分析。客观建成环境:可达性的影响分析结果显示,一般设施的可达性(通过人口密度衡量)显著影响小汽车使用,人口密度越高,老年人选择小汽车的可能性越低。这表明高可达性促进了步行和骑行。此外,人口密度对休闲体力活动没有显著影响,和国外研究结果一致。客观建成环境:路径环境。路径设施与公共交通的使用成正比,与小汽车使用成反比,说明良好的步行设施促进了老年人使用公共交通。路径质量对交通体力活动没有显著影响,但对休闲体力活动有显著影响,表明高质量的步行路径环境鼓励老年人参与休闲活动。客观建成环境:连接性。公交站点数量反映了居住地与公共交通的连接性,分析显示其对两类体力活动均有显著正向影响。主观建成环境。主观建成环境的可达性、安全性和吸引力对休闲体力活动显著影响,但对交通体力活动的影响主要体现在可达性和安全性。居住在可达性高、安全性高的环境中,老年人参与休闲活动的频率更高。社会经济属性。①在交通体力活动中,男性更倾向于步行和骑行,女性则更多使用公共交通。60-65岁的老年人更倾向于步行和骑行。教育程度高的老年人更倾向于使用公共交通和小汽车。单独居住的老人更参与休闲体力活动,而合居的老人受到家庭责任的限制,参与较少。②综上所述,社会经济特征、客观与主观建成环境对老年人体力活动的影响各有侧重,其中建成环境对体力活动的影响不仅存在直接作用,也有通过主观感受的间接作用。

文章在控制老年人社会经济特征的基础上,分析了客观和主观建成环境对交通和休闲体力活动的影响机制,以期为政策制定提供实证依据。研究发现,在相同自变量下,交通体力活动的解释力度大于休闲体力活动,表明休闲体力活动受个人心理和偏好的影响更大。因此,未来研究应关注个人心理因素如何与建成环境交互影响行为决策。研究结果显示,建成环境对休闲体力活动的影响较大,这可能与中国较低的小汽车拥有率和公共交通补贴政策有关。同时,不同的建成环境因素对两种体力活动的影响各有侧重:可达性对交通体力活动影响明显,而路径环境和娱乐设施可达性对休闲体力活动影响更大。此外,主观建成环境对休闲体力活动的影响更为显著,强调了在研究中区分这两类活动的重要性。研究指出,主观和客观建成环境相互关联,但影响机制不同,需同时考虑以深入理解体力活动的决定因素和影响机制,为政策制定提供更全面的依据。